母とカブカと親子3世代の3人で八ヶ岳の硫黄岳に登ってきた。

桜平からオーレン小屋に登りテン泊。翌日は夏沢峠経由で硫黄岳に登って、赤岩の頭経由で降りてきた。 小学生にもなると、体力的には全然余裕だけれど、眠いとか、トイレに行きたいとか、お腹が空いたとかでテンション下がるとぐだぐだになるので、行程をこなせるかはメンタル次第な気がする……。 オーレン小屋はわたしが小さい頃にも、いとこたちと来てテント泊していて、ここで買ってもらったオカリナを吹いたり、川遊びをしたりしてとても楽しかった記憶のあるところ。川の岩に「ソファー」などの名前をつけて遊び、探検地図も作ったのだが、時が経って岩が変わったのか、記憶が間違っていたのか、どれが何だったかさっぱりわからなかった。 Oren goya mountain hat, where we camped, had flags from Nepal hanging over the area.

桜平からオーレン小屋に登りテン泊。翌日は夏沢峠経由で硫黄岳に登って、赤岩の頭経由で降りてきた。 小学生にもなると、体力的には全然余裕だけれど、眠いとか、トイレに行きたいとか、お腹が空いたとかでテンション下がるとぐだぐだになるので、行程をこなせるかはメンタル次第な気がする……。 オーレン小屋はわたしが小さい頃にも、いとこたちと来てテント泊していて、ここで買ってもらったオカリナを吹いたり、川遊びをしたりしてとても楽しかった記憶のあるところ。川の岩に「ソファー」などの名前をつけて遊び、探検地図も作ったのだが、時が経って岩が変わったのか、記憶が間違っていたのか、どれが何だったかさっぱりわからなかった。 Oren goya mountain hat, where we camped, had flags from Nepal hanging over the area.

小屋のトイレはセンサー付き水洗だし、テン泊者もひとり1000円でお風呂に入れてびっくり。とっても快適に過ごした。

テント設営前後に1時間ずつくらい雨に降られただけでお天気もよく、夜中にトイレに行ったときは満天の星空。カブカにとって人生初の流れ星が見られたのがよかった。

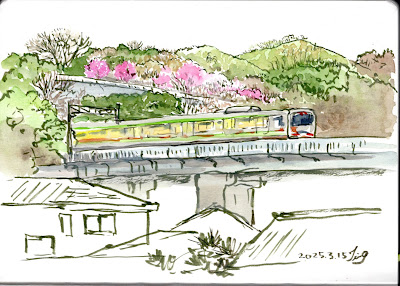

小屋の窓をスケッチしていて、写り込んでいる森と空も描かなくちゃ!っと思った。

20日に板橋区立美術館で開かれたトークイベント「シドニー・スミスに魅せられて―編集者と教え子が語る」でシドニーに夏のアトリエで教えてもらったいろいろを思い出したから!

Picture diary which Kabuka wrote as a homework during the summer holidays.

We sketched this special flower that only blooms in high altitude, stony area called Komakusa (Dicentra peregrina).

コマクサはぜひ見せたかったので、硫黄岳山頂から一度硫黄岳山荘まで下って寄り道。スケッチもできてよかった。

高山植物、カブカ的には「どれもみたことがない!」、「これも、これもうちの近くにない!」

山に登るとなると全部はスケッチしていられないので、あれもこれも写真を撮っておいてくれと頼まれ、昨日は半日かけて二人で名前を調べた。

チシマギキョウ 八ヶ岳のはあまり花が開かないらしい。

Alpine accentor

イワヒバリ、カヤクグリ、ルリビタキ、メボソムシクイ、ヒガラ、ウソなど、高山の鳥もいろいろ見られた。

たくさんのイワツバメが飛んでいる中、1、2羽さっそうとアマツバメが飛ぶのもよかった。

A pair of Bullfinches were at the camp site and we could see them several times.

ヤマオダマキ